È arrivato il momento di lasciare San Salvador. Nuova meta Panamá, con un piede in Venezuela. Il trasloco è già in camino verso Panamá. Con Giulia e Mattia, ormai un grande ragazzo di cinque mesi, andiamo in aeroporto accompagnati da Nelson con il suo taxi giallo. Nelson è il tassista di fiducia del gruppo di amici di San Salvador. Statura media salvadoregna, corpo solido senza eccedere nel sovrappeso, occhio sveglio, sempre il sorriso sulle labbra. Gentilezza e disponibilità salvadoregna. E un gran chiacchierone.

Nelle varie corse andata e ritorno dall’aeroporto, abbiamo parlato di tutto in quella mezz’ora di tragitto. Politica: tendenzialmente conservatore quindi elettore di Arena ma attratto dalle “nuove idee” di Bukele. Famiglia: tre figli, due adolescenti, uno più piccolo. Dio sempre presente tra i gracias a dios, dios mediante, primero dios e si dios quiere a prologo e chiusura di ogni chiacchierata. Calcio: non lo segue particolarmente ma tra Real Madrid e Barcelona, scelta obbligata di ogni salvadoregno, preferisce la squadra catalana. Economia e società: temi proposti da me per capire come arriva a fine mese e il suo senso di sicurezza sociale. Quanto si affrontano temi economici e di società in El Salvador, la mente subito corre a mara salvatruccha, la mara, losmareros o las pandillas, quest’ultimo il termine più comune. In tre anni Nelson non ha mai menzionato las pandillas malgrado l’avessi incalzato varie volte. Se la cavava sempre con un sorriso e passava a altro. Tranne in questo ultimo passaggio.

In mezz’ora ci ha spiegato tutto. Come avvengo i contatti con la pandilla. Le loro pretese. Il loro controllo. Le loro minacce. Come ci convive. Andiamo con ordine. Nelson fa parte di un gruppo di dieci tassisti riuniti in una cooperativa informale. La propensione a associarsi in cooperative in El Salvador è molto bassa per motivi storici e per la diffidenza nel prossimo, soprattutto per la questione delle pandillas. Questa cooperativa de facto ha stabilito il suo quartiere generale in una piazza della borghesia di San Salvador, zona Escalón. Lì ogni mattina si incontrano per organizzare la giornata e prendere un caffè in compagnia, servito dai tanti ambulanti che girano con termos gigante caricato sulle spalle a mo’ di zaino e tutto il necessario per servire una brodaglia nera tipicamente americana, arricchita da una quantità spropositata di zucchero.

Una mattina, di più di dieci anni fa, vengono avvicinati da un giovane che gli fa capire che “loro” stanno seguendo il movimento dei taxi e che, se si mettono d’accordo, non avranno problemi. È una zona controllata dalla Barrio18 o più semplicemente dieciocho. Dice che ripasserà tra qualche giorno dopo aver lasciato alcune istruzioni. Primo, non provare a denunciarlo perché “loro” sanno dove abitano, chi sono i famigliari e quant’altro su ognuno di loro. Secondo, d’ora in poi parleranno con un solo portavoce del gruppo di tassisti quindi devono scegliere chi di loro li rappresenterà. Terzo, tutti i messaggi (oggi via whatsapp) devono essere cancellati immediatamente e tanto meno fatti circolare, neanche tra di loro. Quarto, sono “loro” che si fanno vivi, anche perché cambiano numero di telefono e interlocutore in continuazione. Se seguiranno queste semplici regole di base andrà tutto bene.

Il primo punto da negoziare è ovviamente la renta, il quantum. Ormai da dieci anni pagano dieci dollari a testa alla settimana. A dire il vero è una responsabilità in solido. Il gruppo deve fornire 100 dollari alla settimana poi internamente si organizzano come vogliono. Tanto che la cooperativa originariamente contava su una quindicina di membri, nel tempo ridotti a dieci. La renta non è cambiata. Ma neanche aumentata. Tranne alcuni bonus una tantum. Nelson si apre completamente e ci sorprende. Prende il telefono e ci mostra l’ultima richiesta, del giorno prima. “Vedete” dice “il nostro rappresentante ci ha girato queste foto per giustificare la richiesta di un aiutino speciale per far fronte a delle spese impreviste.” Nelle foto si vede un marero conciato male, probabilmente il risultato di una rissa. Occhio nero, escoriazioni varie per cui ha bisogno di cure mediche per rimettersi. Quindi cosa c’è di più normale che chiedere aiuto ai suoi “clienti”. Senza eccedere nelle richieste. Solo un aiuto di 100 dollari in più questa settimana. “E voi che farete?” chiedo. Nelson dice che pagheranno come sempre. Poi loda le capacità del loro rappresentante-negoziatore che nel corso degli anni ha saputo calmierare la renta e limitare queste richieste extra. Effettivamente è veramente incredibile come mantengano una quasi normale relazione commerciale dove la mara vende il suo servizio di protezione… protezione da loro stessi. E sono arrivati a un punto di equilibrio sul “prezzo” pattuito. Paradossale, ma il racket funziona cosi in tutto il mondo.

Però in El Salvador questo racket è una cosa da poveri, che colpisce i poveri da parte di un manipolo di ragazzi ancora più poveri. Reclutati giovanissimi, normalmente tra i dodici e i quindici anni, cominciano con piccoli incarichi fino all’evento dell’iniziazione: prima farsi picchiare dal tuo gruppo di appartenenza, a sangue. Se dimostri di valere ottieni la promozione e l’ultima prova di ammissione nel gruppo. Ammazzare qualcuno. Diventi uno che conta e puoi tatuarti i simboli di appartenenza: la sigla della mara e una goccia per ogni esecuzione compiuta, da tatuarsi preferibilmente in faccia, ben visibile. Più cresci nella gerarchia sociale, più guadagni prestigio, più vivi in roccaforti al centro della comunità ben protette dai tuoi subordinati. Ma il lusso non arriva con la promozione. Continui a vivere con guadagni miseri per una vita ancora più misera. Solo il prestigio e il senso di appartenenza ti gratificano, con il sentimento di vivere una vita che conti, anche se di solito finisce o molto presto ammazzato o in un carcere. Per certi aspetti la prima opzione sembra più attraente della seconda.

Chiedo a Nelson perché collettivamente non denunciano i mareros che chiedono loro la renta. Dopo vari sorrisi imbarazzati spiega che il rischio è troppo alto e tutto sommato il lavoro gli consente di pagare la renta. Meglio pagare un po’ e continuare a lavorare tranquillamente senza problemi per lui e soprattutto per la famiglia. Perchè la mara sa bene quale leva utilizzare: la famiglia appunto. Ogni richiesta viene sempre accompagnata con una potenziale minaccia a un famigliare, dopo un accurato studio su facebook e instagram per capire parentele e abitudini. I salvadoregni sanno bene cosa vuol dire esporsi pubblicamente attraverso i media sociali e come può diventare molto pericoloso.

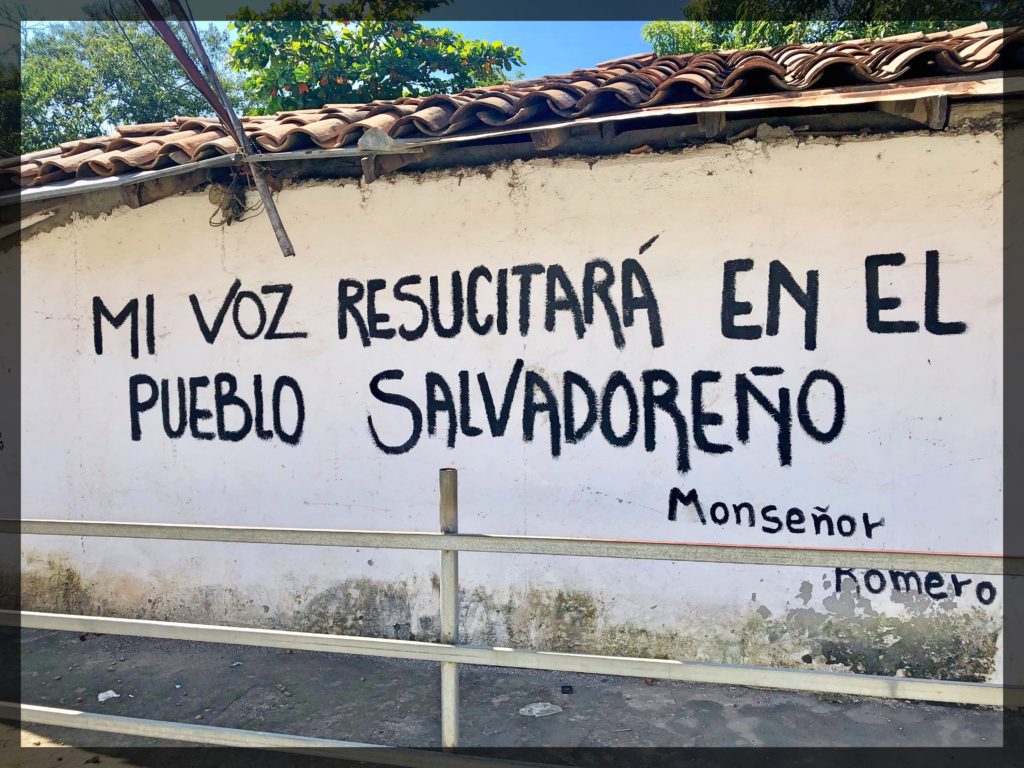

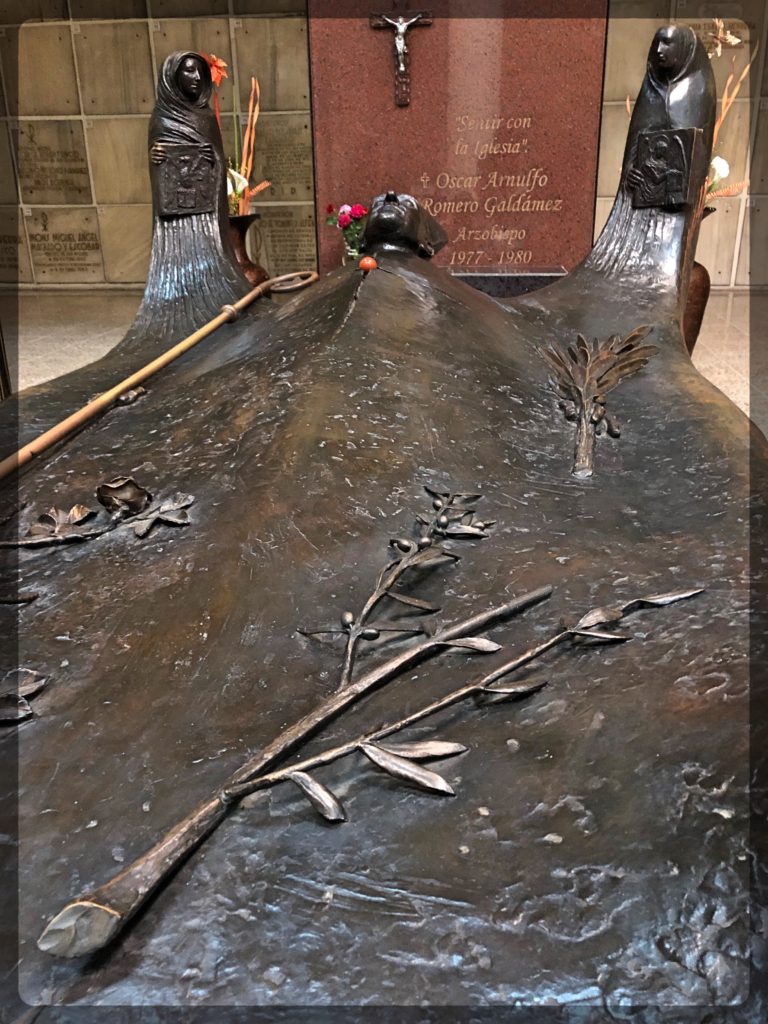

Però quello che mi sorprende di più di questa mezz’ora di confessione è che Nelson abbia mostrato le foto del marero malconcio violando due regole di sicurezza. La prima, di gran lunga la più rischiosa: avere le foto salvate sul suo telefonino. Niente di più facile che un marero della cricca che li estorce, passando una delle mattine alla piazza per dare il consueto salutino chieda di vedere il telefonino. Un controllo-sorpresa da ispettore del lavoro in funzione. Una sentenza di morte per il contravventore o un suo caro. La seconda regola disattesa: che abbia mostrato le foto a qualcuno. Ma in fondo è la nostra ultima corsa. Siamo stranieri che traslocano, che vanno oltre, senza lasciare tracce, senza possibilità di utilizzare questa informazione. Senza dubbio Nelson si fidava anche prima ma meglio aspettare l’ultimo passaggio per svelare i segreti del paese. Prima, anche con Nelson, abbiamo scoperto un Salvador bellissimo, accogliente, colorato, variegato seppur piccolo, il più piccolo di tutto il continente americano ma, come recita lo slogan del paese, “grande come la sua gente”.